根据贝恩咨询最新研究报告指出,中国消费市场的“消费平替”趋势正在持续深化,高端产品普遍承压。这既是消费理性回归的必然结果,也是市场从“符号消费”向“价值消费”转型的关键信号。

贝恩公司资深全球合伙人布鲁诺(Bruno Lannes)也表示:“ 当前,相比整体市场而言,高端市场出现下滑,品牌是选择专攻高端市场,还是参与大众市场的竞争,亦或是双管齐下、同时布局,这是品牌商必须做出的战略抉择。”

正如意大利时装商会会长 Carlo Capasa 所说:“我们必须继续创造梦想,重启消费。在危机时期,我们比以往任何时候都更需要投资于创造力,这是我们最重要的驱动力。”

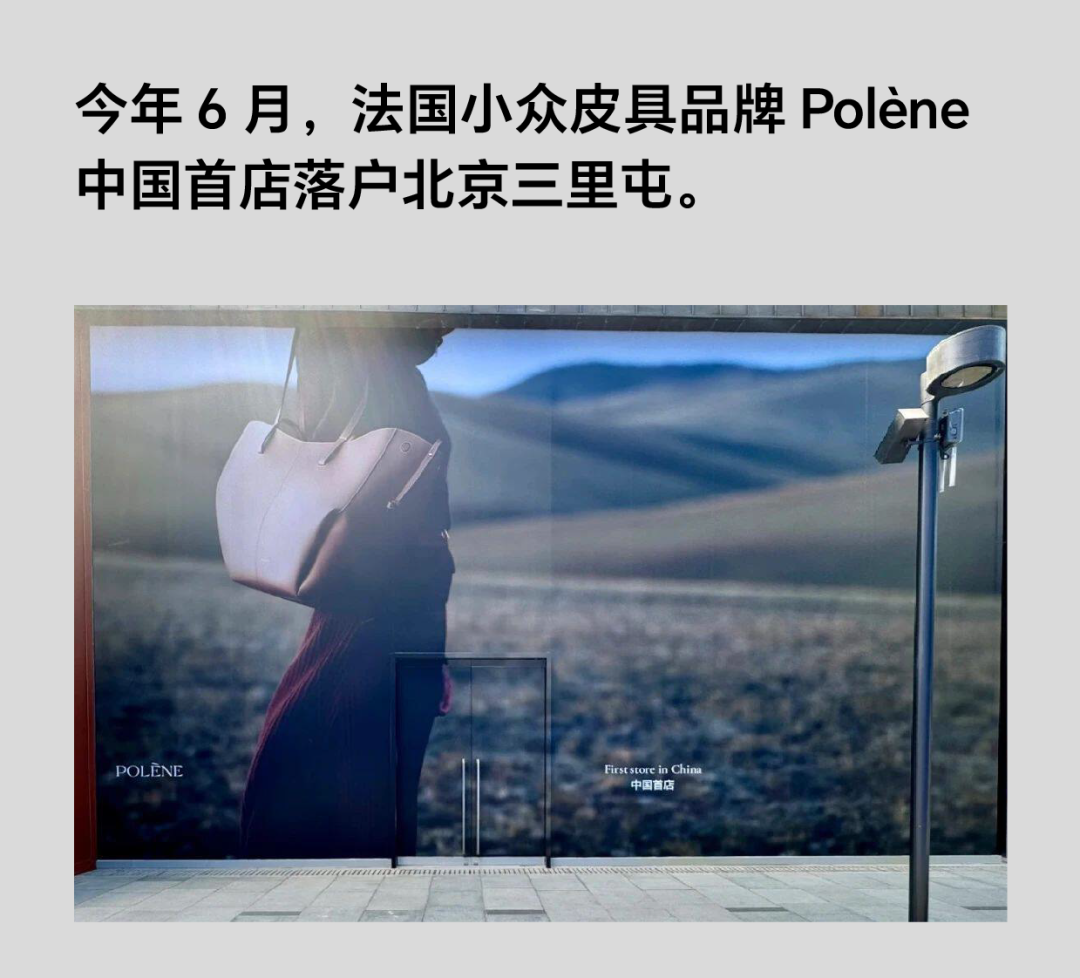

瞄准一线城市的核心商圈,

存量商业洗牌式焕新

今年上半年,从时尚零售行业在中国市场中押注的城市来看,超一线及一线城市正以聚焦“核心商圈深耕”,通过存量改造与潮流首店抢占高价值消费场景。

从存量改造来看,今年 5 月,Fendi 上海 IFC 精品店重装开幕,通过东西方艺术与文化的交融,构建出兼具罗马底蕴和东方气韵的独特时尚空间;1 月份,Tiffany 成都太古里旗舰店在经过一年的翻新后重新开始营业;另外,预计今年 9 月初 Lanvin 在上海恒隆广场开设的门店翻新后正式亮相。

同时,全球潮流品牌也在通过“全国/区域首店”精准落子核心商圈,精准承接年轻群体对“小众独特性”的追求。以韩国潮牌为例,根据不完全统计,已经有包括 Emis、Fakeme、Raive 等在内 7 个潮牌在上海淮海中路、杭州万象城、北京三里屯、成都太古里、南京德基广场以及厦门万象城等地区开设门店。

从这一系列的布局中可以窥见,超一线与一线城市的核心商圈正在成为品牌争夺“高价值消费场景”的主战场。品牌开始以更精准的场景适配、更深度的文化共鸣,将核心商圈的稀缺空间转化为“品牌价值放大器”。

低线城市的下沉增量攻略

与超一线的“深耕”策略形成互补的是,低线城市正成为品牌“下沉增量”的主阵地,其中西南、华北、西北等地区成为品牌首店开设的首选区域。以西南地区为例,据不完全统计今年第一季度,成都引进首店已超 140 家,昆明也超过 34 家,其中“非标首店”成为布局的一大亮点。

例如昆明在今年 5 月刚开始营业的融创滇池后海胜道仓西南首店,引入 Nike、Adidas、Under Armour 等 200+ 国际品牌,填补了本地高端品牌消费空白的同时,也避免了与一线市场同质化竞争,为未来扩张储备增量。

这种“深耕核心+下沉增量”的双轨布局策略,也不失为品牌应对消费同质化与需求小众化矛盾的创造性解法。

一方面品牌需要维持自身的稀缺性叙事,另一方面,品牌又需要“大而全”的影响力,却因小众圈层投射的不够精准而被边缘化。而通过这种策略,能够形成“守”与“攻”的协同消费闭环。

除此之外,过去半年中国时尚零售业在布局思路和模式创新上,也通过非标商业、多元业态和内容、战略性规模收缩、数字零售等等多元策略,令零售景观加速“去零售化”。

非标时代到来,

商业空间载体转向“体验容器”

消费需求升级推动融合多元场景的非标商业体集中涌现,奢侈品牌通过业态多元布局完成品牌价值的再次沉淀。从“功能满足”向“体验升级”的跃迁,一方面,商场作为零售行业的核心载体,非标商业体开始集中涌现。

这类区别于传统标准化商场的创新形态,通过与自然生态、工业遗址、文化艺术等多元场景的深度融合,正在重构零售空间的功能与体验边界。根据不完全统计,今年以来待开商业项目约 400+ 个,其中非标商业占比达到 25%-30% ,数量约为 100-120 个项目。

由于庞大投资体量以及对项目环境的苛刻需求,非标商业体普遍集中在超一线城市以及省会城市。除了经济较为发达的北上广深外,今年以来,西南地区、西北地区以及华中地区成为非标商业体的主力战场,其中包括沈阳、宁夏、贵州、昆明、西安等众多城市。

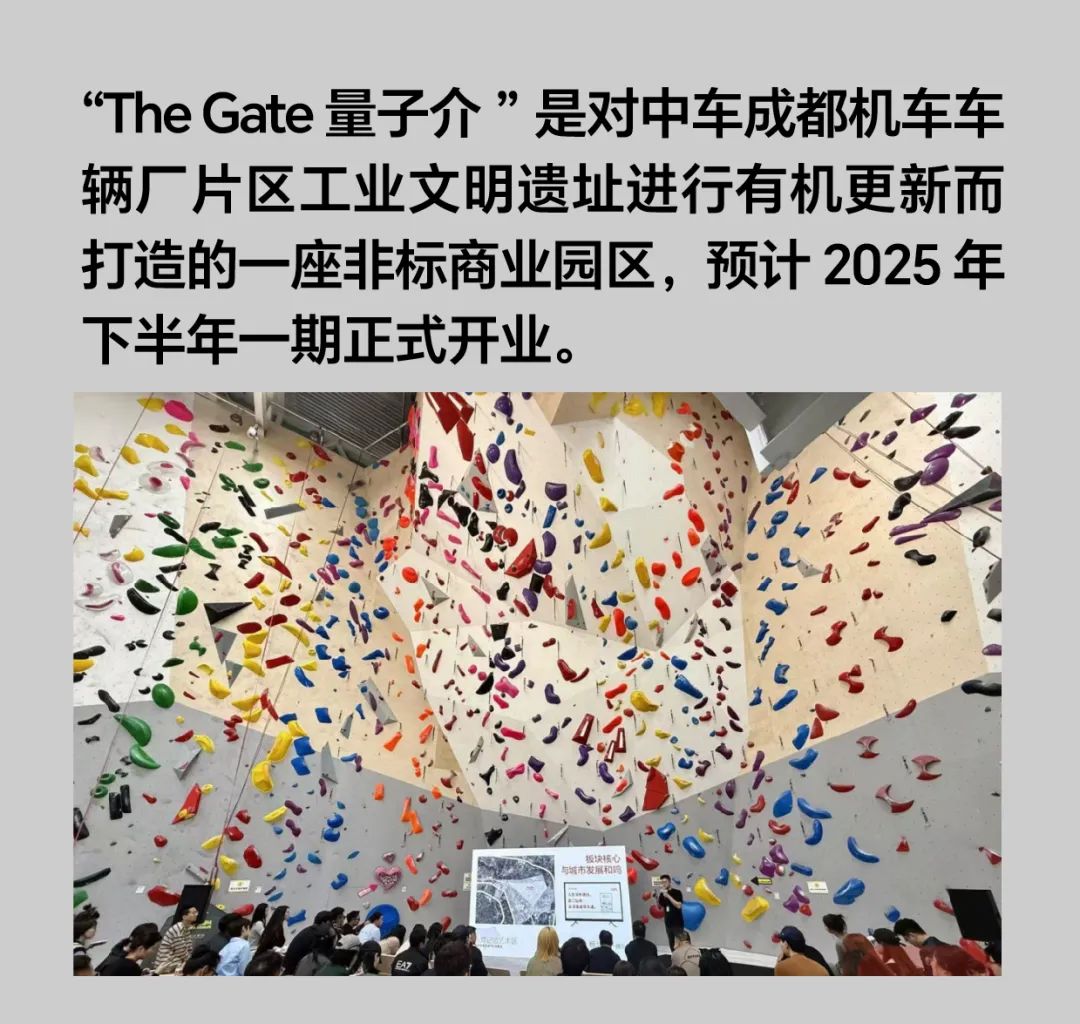

例如,成都的 The Gate 量子介,通过对中车成都机车车辆厂片区工业文明遗址进行有机更新而打造的非标商业园区;另外还有贵阳的云上方舟商业体,将改造成为贵州首个“森系退台商业体”。

另一方面,众多奢侈品牌也敏锐捕捉到这一趋势,以“多元业态布局”承接非标商业的场景红利,在坚守品牌稀缺性内核的同时,实现品牌价值的再次沉淀。

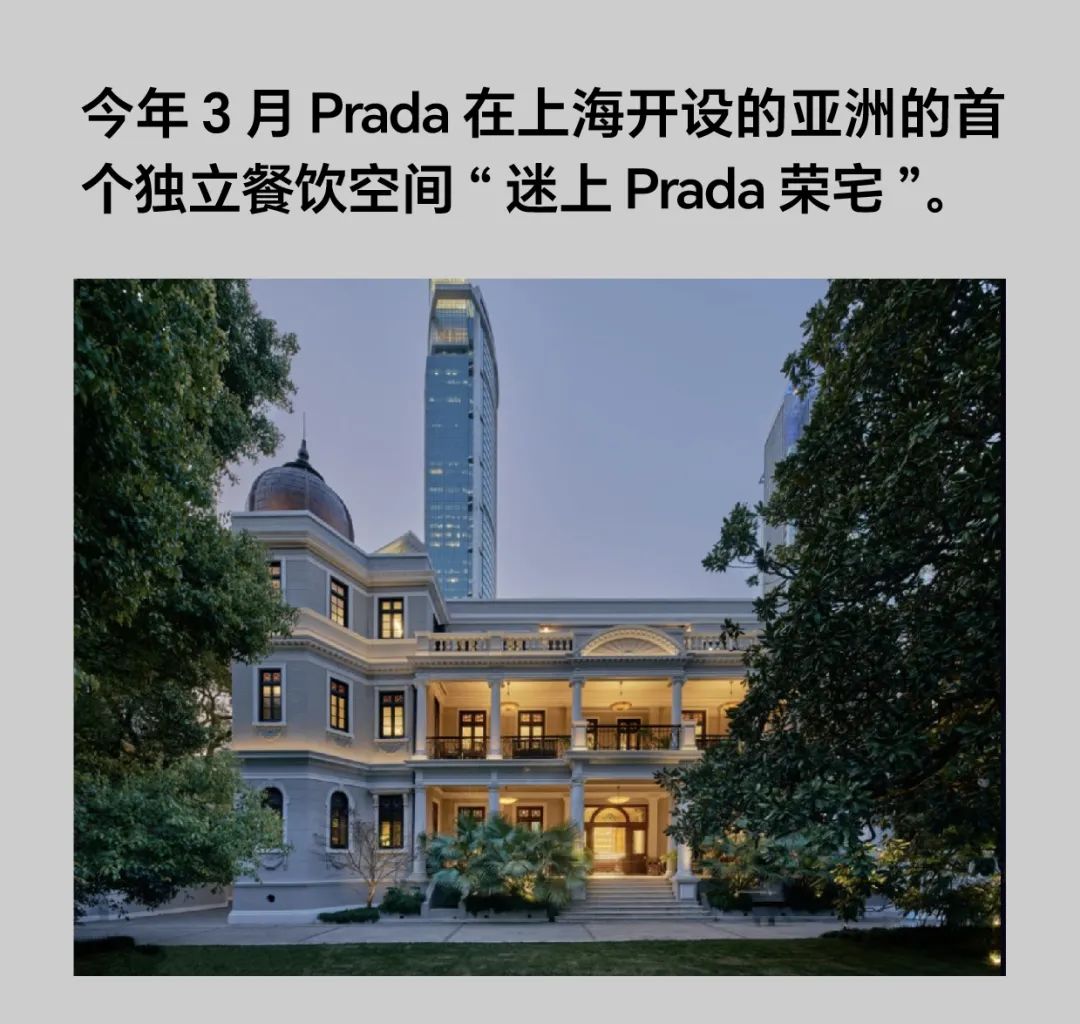

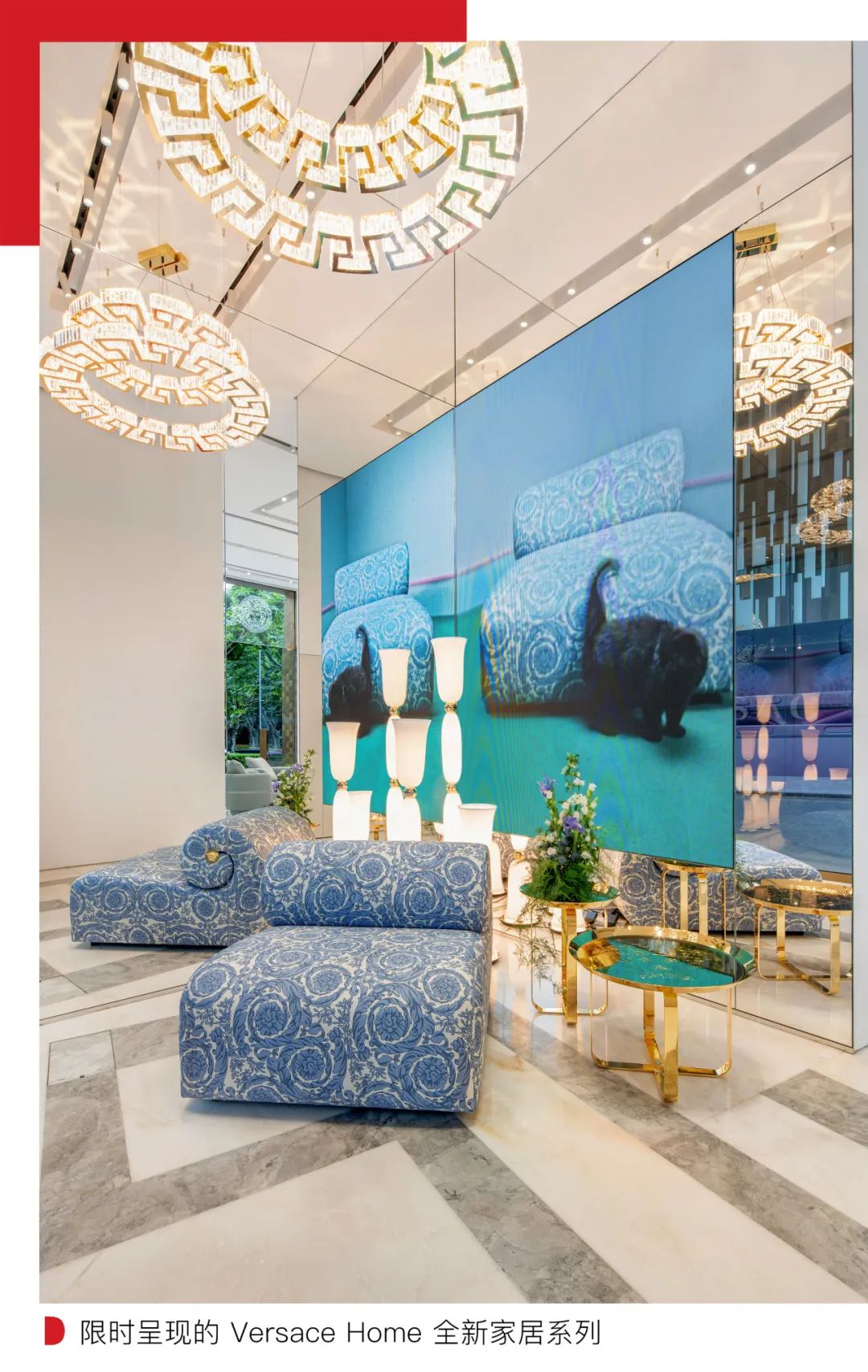

例如今年 3 月 Prada 在上海开设的亚洲的首个独立餐饮空间“迷上 Prada 荣宅”;以及 2 月 Giorgio Armani 在北京布局的“Armani / Caffee”,另外还有今年 6 月 Versace 于上海 Iapm 环贸精品店限时呈献 Versace Home 全新家居系列。

奢侈品牌通过对多元业态的布局,使得新场景拓展触达更多消费群体的同时,以稀缺性内容维持了品牌调性的不可复制性,实现高流量关注度需求与坚守稀缺性叙事的平衡。

实体门店迎来“战略收缩”与“多元补位”

随着消费市场的过度饱和以及消费升级的需求,也在倒逼实体零售门店不断提升其效率,从规模转向质量的提升。奢侈品牌关闭低效店、集中核心商圈优化资源以提升单店辐射力,细分品牌及快闪店凭借灵活、低成本特性迅速补位。

今年以来,已经有包括 Gucci 、Zegna、Giorgio Armani 和 Bottega Veneta 等奢侈品牌关闭门店,与之同步的是上海 Loewe 之家 Casa Loewe Shanghai 在静安嘉里中心启幕,占地面积达到 695 平方米;另外据传 LV 计划将在香港 K11 Musea 开设 4 万平方英尺的全新门店,成为其在亚洲最大的门店之一。

这种“集中化布局”旨在优化资源配置,避免因过度曝光稀释品牌稀缺性,同时可提升单店辐射力,吸引高净值客群。

而当奢侈品牌完成这一轮“资源再分配”,原本被部分低效门店占据的优质商圈位置,很快被众多细分赛道品牌以及小众品牌迅速补位。这些新品牌聚焦更垂直的消费需求,精准承接了消费者对“差异化体验”的追求。

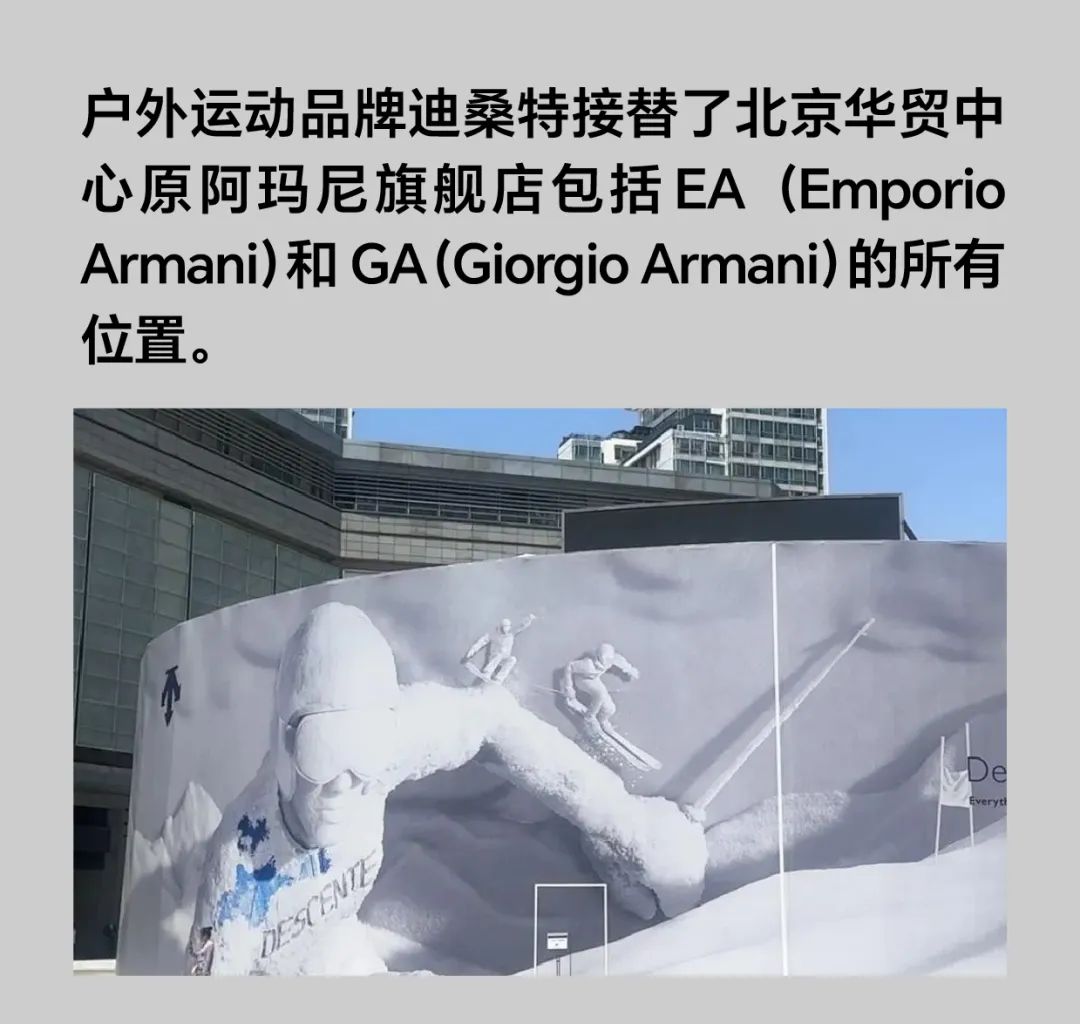

例如在 Armani 独栋旗舰店撤出北京华贸中心后,户外运动品牌迪桑特此次接替了原阿玛尼旗舰店包括 EA(Emporio Armani)和 GA(Giorgio Armani)的所有位置,门店面积达到约 1400 平方米;另外曾于今年初关店的北京华贸中心 Zegna、上海大丸百货 Gucci 的原位置,均被法国轻奢品牌 Hechter 接手。

但固定的门店形式以及地理位置对于品牌的多元化表达和声量传播也有一定限制,于是快闪店凭借其灵活性、创意性和低试错成本,也在成为实体商业零售中迅速补位的重要一环。

今年以来,已经有不少品牌选择在城市的核心商圈或潮流聚集地布局快闪门店。例如今年 6 月,Onitsuka Tiger 鬼塚虎限时快闪店登陆宁波阪急百货;同时段 Converse 也为庆祝新品上市,在上海 EXI.T 西岸梦中心店打造限时快闪活动。

数字技术加速传统模式“去零售化”

例如,Loewe 今年 5 月在北京启皓艺术馆推出的 Puzzle 10 周年限时空间,观众可通过手机进入趣味十足的数字体验,在互动中探索 Puzzle 手袋的发展历程与多样设计;瑞士户外运动品牌 X-Bionic 在今年上海开设的旗舰店中也特别设置了 X-Bionic 专业 3D 智能体测区和品牌文化展示区,为顾客提供全方位的购物体验。

除了线下零售实体的数字体验,品牌也在通过线上构建社群活动等运营方式,持续维持用户粘性,通过频繁互动与提供数字个性化的服务,实现消费群体的精准覆盖,完成从线上到线下的全消费生态闭环。

例如,运动品牌 On 昂跑以成都旗舰店为起点,还发起了“扎起!跑起!”成都跑者社群活动;始祖鸟也在通过线上,会员小程序、山地课堂社媒平台等不定时更新的运动员故事、社群活动纪实,强调品牌的独特性。

当“去零售化”从概念落地为具体的商业实践,时尚零售的下半场已清晰呈现出一条“破局与重构”的进化路径。这场以“用户价值”为核心、以“创新”为引擎的全方位升级,正在深刻作用于行业与消费者,而未来的时尚零售,或许将不再有“纯粹”的零售形态,但一定会诞生更多“更懂用户”的商业形态。(撰文 Joyce Hu)